原文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1922579978085726171

引言:一种全新的编码“感觉”

本文内容核心观点来源于知名技术博客Pragmatic Engineer上的文章Vibe Coding as a software engineer,并综合了包括OpenAI联合创始人Andrej Karpathy在内的多位行业专家的见解。

近期,一个名为“Vibe Coding”(感觉式编程)的术语在技术圈内迅速传播开来,它描述了一种全新的、由AI主导的软件开发模式。在这种模式下,开发者不再逐行编写或审查代码,而是专注于高层次的产品构想和功能迭代,将具体的代码实现完全交给AI。

本文旨在深入探讨“Vibe Coding”的核心理念,厘清它与传统“AI辅助编程”的关键区别,并系统梳理其应用场景、核心工具、潜在风险及未来发展趋势。无论你是经验丰富的工程师,还是对AI编程充满好奇的初学者,本文都将为你提供一个清晰的认知框架。

什么是Vibe Coding?

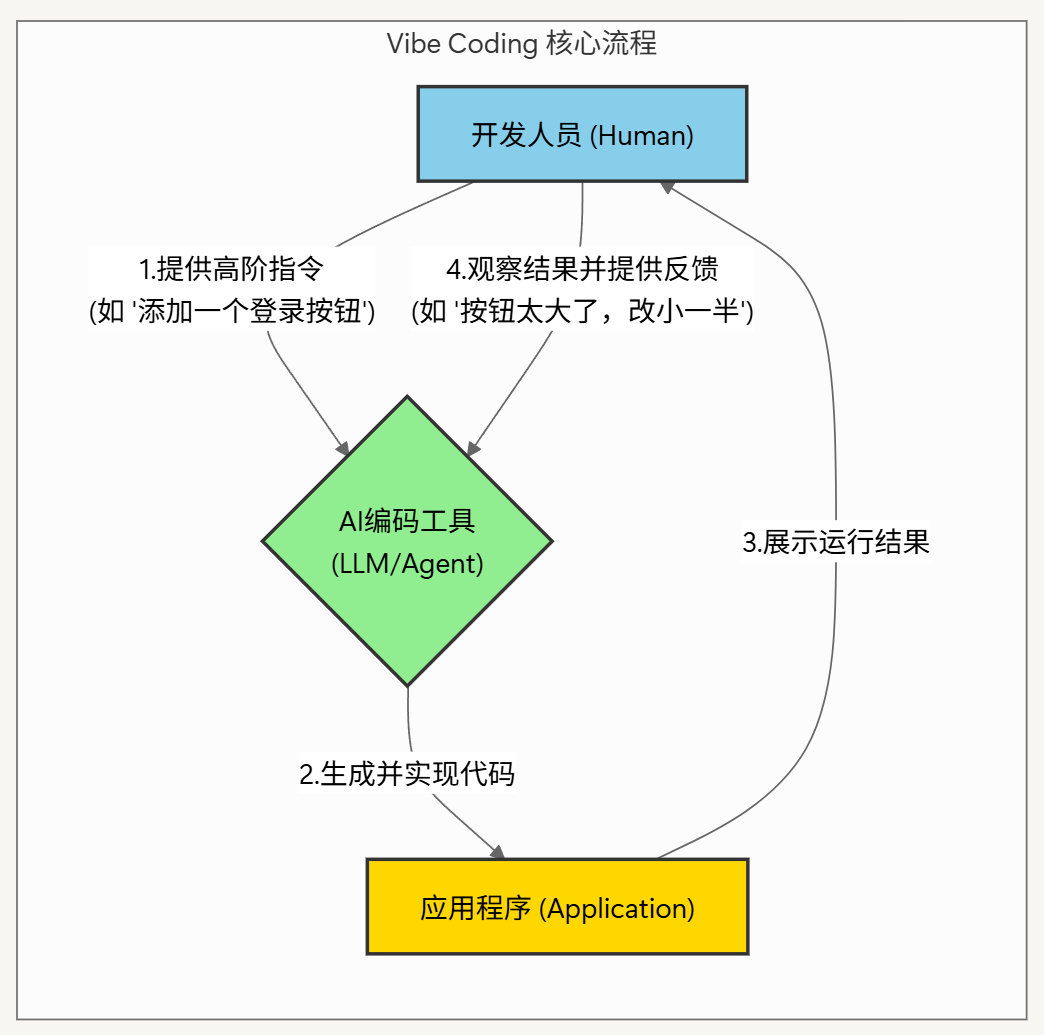

Vibe Coding的核心在于将代码编写的主导权完全移交给AI。开发者不再关心代码的具体实现细节,而是通过高阶的自然语言指令来“指挥”AI,然后直接观察和验证应用程序的运行结果。这个过程更像是与AI进行产品层面的对话,而非技术层面的协作。

几位业界领袖对此给出了精辟的定义:

- Andrej Karpathy (OpenAI联合创始人):他将Vibe Coding描述为“完全沉浸于感觉,拥抱指数级增长,甚至忘记代码的存在”。在他看来,这意味着无条件地“全部接受”AI生成的代码,不再阅读差异(diffs),遇到错误时直接将错误信息粘贴给AI去修复。这是一种适用于快速原型或周末项目的有趣尝试。

- Steve Yegge (《Vibe Coding》联合作者):他的定义更为直接——“AI编写代码,人类进行监督。”

- Addy Osmani (《Beyond Vibe Coding》作者):他认为,Vibe Coding是“让强大的LLM成为编码伙伴,由它们处理繁重的代码生成工作,以便你能专注于更高层次的目标。”

这种模式的本质是信任并授权AI,开发者从“代码工匠”转变为“产品指挥家”。

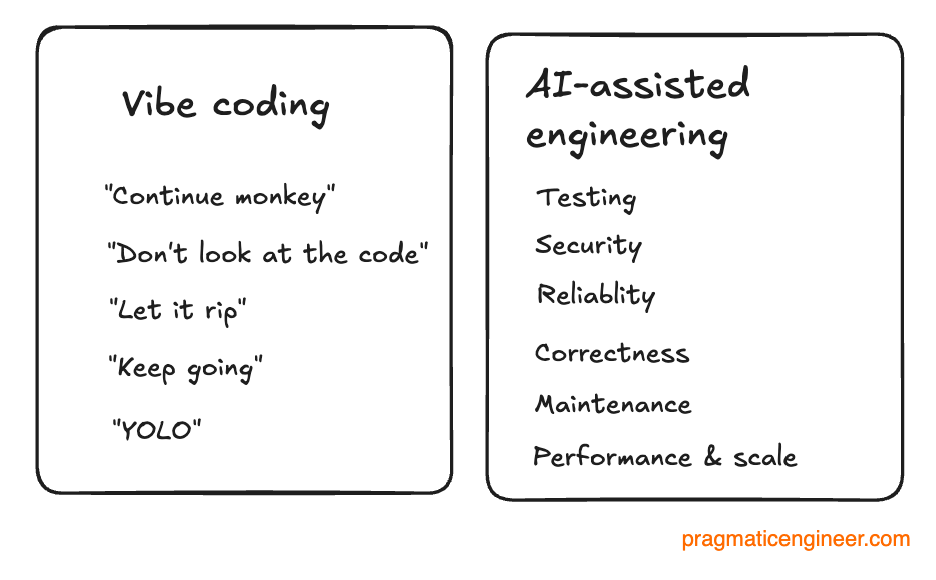

Vibe Coding vs. AI辅助工程:一个重要区别

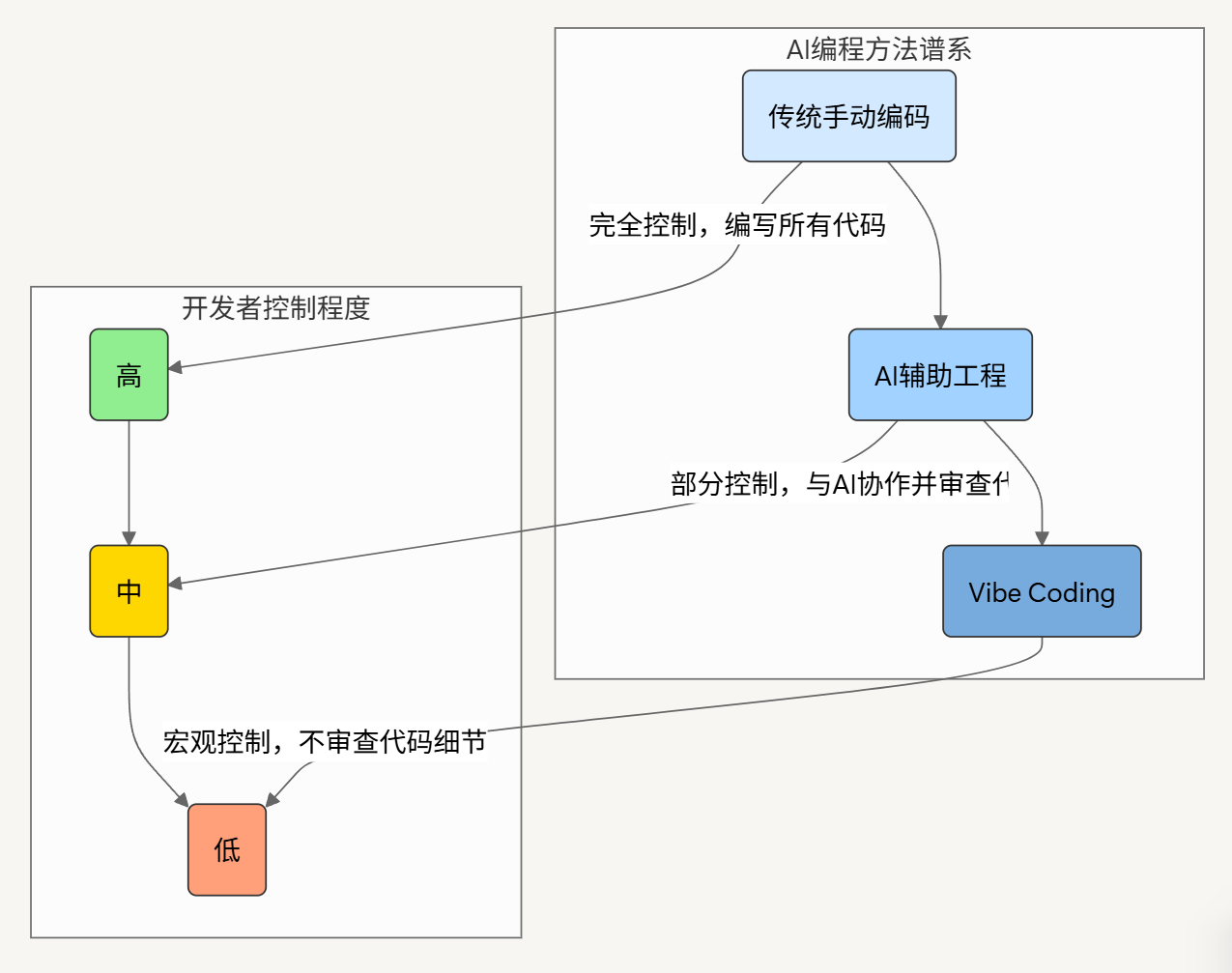

将Vibe Coding与所有形式的AI辅助编程混为一谈是一个常见的误解。事实上,它们位于AI参与软件开发这个光谱的两端。

- AI辅助工程 (AI-Assisted Engineering):这是一种严谨、可控的方法。开发者将AI作为“副驾驶”(Copilot),利用其代码补全、生成函数等能力来提升效率。但关键在于,开发者始终保持主导权,并对AI生成的每一行代码进行仔细审查、测试和重构。这是一种人机协作模式。

- Vibe Coding:这是一种激进、放权的方法。开发者将AI视为“主驾驶”(Driver),完全信任其能力,几乎不审查生成的代码,只关注最终产品的功能表现。这是一种人机授权模式。

软件工程师Simon Willison强调,将两者混淆会稀释“Vibe Coding”的特定含义,并错误地描绘了负责任的AI辅助编程的可能性。下图直观地展示了这两者之间的关系。

我们可以通过一个简单的谱系图来理解开发者控制程度的差异:

Vibe Coding的核心工具生态

实现Vibe Coding依赖于一系列强大的AI工具,这些工具覆盖了从代码生成到全栈应用构建的各个环节。

IDE集成与编辑器插件

这些工具将AI能力深度集成到开发者熟悉的编码环境中,既可用于AI辅助,也能“放权”进行Vibe Coding。

- GitHub Copilot:及其在VS Code、JetBrains IDEs中的Agent模式。

- Cursor Chat:Cursor编辑器中的AI对话与代码生成功能。

- 其他插件:如Cascade、Cline、Junie、Augment Code等,为不同IDE提供AI支持。

命令行与独立AI代理

对于那些希望摆脱IDE、直接与代码库交互的开发者,命令行工具提供了更纯粹的Vibe Coding体验。

- Claude Code:Anthropic推出的强大工具,直接在终端中运行,因其强大的代码能力备受好评。

- Aider:一个流行的终端AI编程伙伴。

- 其他代理:如OpenAI的Codex和Sourcegraph的Amp。

通用LLM与设计工具

- 通用大语言模型:ChatGPT、Claude和Gemini仍然是许多开发者的首选,他们通过“提示-复制-粘贴”的方式快速实现功能。

- 设计工具:如Google Stitch、Figma Make能将想法快速转化为UI设计,而Anima则能将Figma设计稿直接转换为代码。

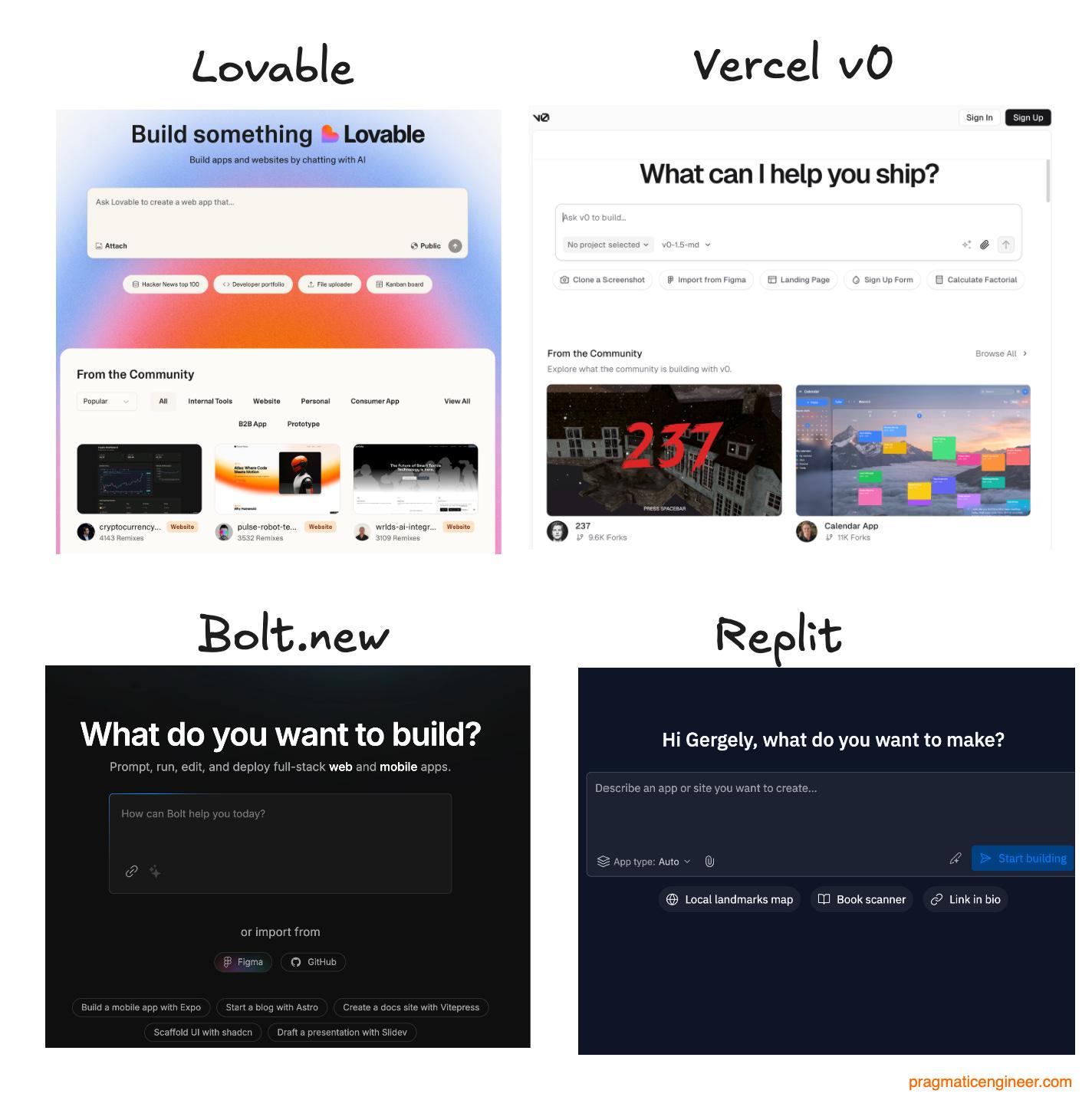

全栈应用构建平台

这些平台将Vibe Coding的理念推向极致,旨在通过简单的提示词构建和部署完整的全栈应用。

- Lovable:用于快速Web应用原型的流行工具。

- Vercel v0:在创建可视化原型方面获得了开发者的良好反馈。

- Replit:支持快速构建和部署项目,有开发者用一个周末就上线了网站。

- Bolt.new:可生成基于React Native和Expo的移动应用。

尽管这些平台功能强大,但开发者普遍认为它们目前更适合UI原型和想法验证,处理复杂逻辑时仍会遇到挑战。

Vibe Coding的主要应用场景

目前来看,Vibe Coding最理想的应用场景是快速原型开发 (Prototyping)。它的核心优势在于速度——能够在数小时内将一个想法变为可交互的原型,这对于验证产品概念、快速迭代和向利益相关者展示成果至关重要。

其他应用场景包括:

- 头脑风暴:快速探索疯狂的新想法,不受实现细节的束缚。

- 构建开发者工具:为自己或团队创建一些内部小工具。

例如,一位经验丰富的iOS开发者在3小时内就“Vibe Code”出了一个应用;一位产品经理虽然中途遇到困难,但最终也通过这种方式成功交付了一款精巧的应用。

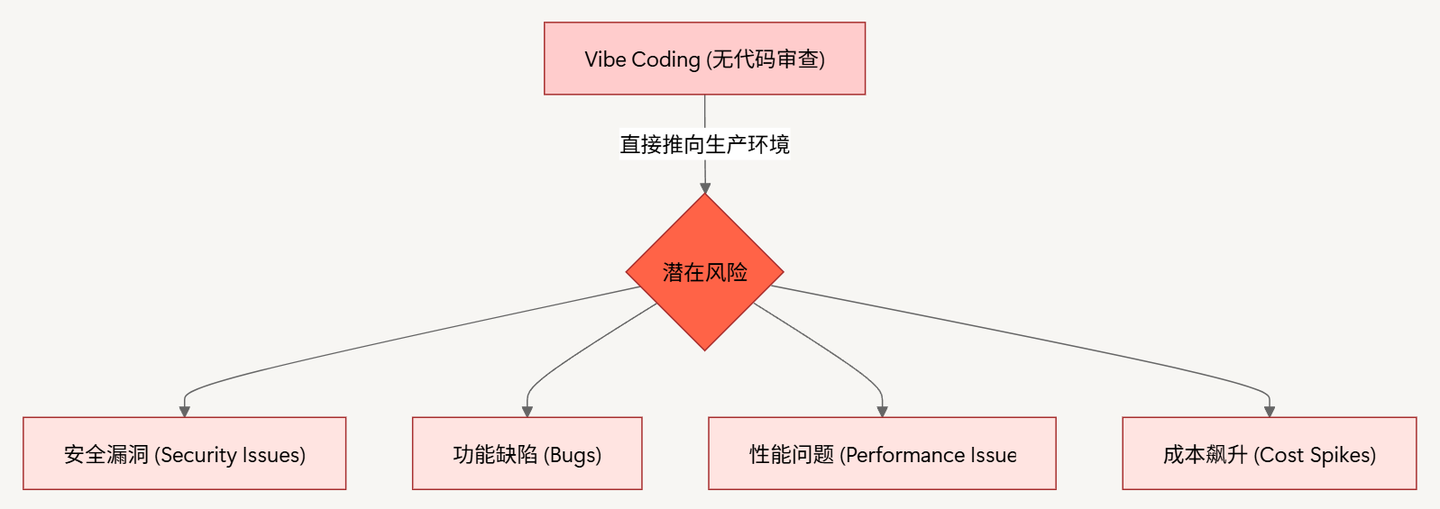

关键提醒:Vibe Coding不适用于生产环境

这是最重要的一点:绝对不要将在Vibe Coding模式下未经审查的AI代码直接推送到生产环境。这种做法极其危险,可能导致灾难性后果。

由于缺乏人工审查,AI生成的代码可能隐藏着各种问题:

- 安全漏洞:AI可能生成包含常见安全缺陷(如SQL注入、XSS)的代码。

- 难以发现的Bug:代码可能在大多数情况下正常工作,但在特定边缘条件下会崩溃。

- 性能瓶颈:AI可能选择效率低下的算法或数据结构,导致应用缓慢。

- 成本失控:在云环境中,低效的代码可能导致计算资源或API调用量激增,带来高昂的费用。

未来展望:Vibe Coding将改变什么?

Vibe Coding虽然目前不适用于生产,但它预示了软件开发的未来趋势。随着**AI代理(Agentic modes)**变得越来越强大,它们在编码方面的能力将持续提升,使原型开发的速度达到新的高度。

然而,这并不意味着软件工程师的价值会被削弱。恰恰相反,市场将更加需要那些具备以下特质的开发者:

- 动手能力强的架构师:能够设计复杂、可靠且可扩展的系统。

- 拥有深厚技术知识的专家:能够诊断和解决AI无法处理的深层次问题。

- 具备卓越产品品味的工程师:能够准确地指导AI,将模糊的想法转化为优秀的产品。

总结

Vibe Coding是一种令人兴奋的、以AI为中心的开发新范式,它将开发者的焦点从“如何编码”转移到“构建什么”。它与严谨的AI辅助工程有着本质区别,核心在于是否放弃对代码的微观审查。

目前,Vibe Coding是原型设计和创意探索的强大加速器,但不应在未经严格审查的情况下用于生产环境。展望未来,它将推动开发效率的飞跃,并进一步凸显人类工程师在架构设计、深度技术和产品洞察力方面的核心价值。